ABSINTHE, LE RETOUR EN GRÂCE D’UN BREUVAGE MAUDIT

Longtemps honnie pour ses effets supposément psychotropes, l’absinthe retrouve peu à peu sa place dans le cœur des passionnés de mixologie, portée par de nombreuses marques qui la font revivre. Elle séduit autant par ses qualités gustatives que par sa riche et sulfureuse histoire, entre légendes, art et interdits.

Au centre de nombreux fantasmes, l’absinthe, liqueur de plantes aux teintes émeraude, a, pendant des décennies, navigué entre fascination et terreur. Incarnant à la fois mystère et controverse, elle doit surtout sa notoriété à son rôle de muse auprès des artistes du XIXe siècle, prisée non seulement pour ses effets stimulants, mais aussi pour l’inspiration qu’elle suscitait. Pourtant, avant de devenir l’emblème des cercles artistiques bohèmes, celle-ci était initialement appréciée en tant que remède, à l’instar de certaines autres liqueurs de plantes. Naguère encore interdite, l’absinthe connaît aujourd’hui une véritable renaissance, redécouverte par les amateurs de spiritueux et réhabilitée par d’audacieux artisans distillateurs. Au-delà de ses mythes d’antan, c’est avant tout la richesse et la complexité de sa palette aromatique qui attirent aujourd’hui les connaisseurs. Car, derrière ses allégories oniriques, la célèbre « fée verte » incarne bien plus qu’une simple boisson aux pouvoirs enivrants. Elle est un pan de notre histoire.

Un berceau helvétique

Si l’absinthe trouve sa consécration au cœur de l’effervescente société parisienne, notamment parmi les artistes, les écrivains et la bourgeoisie de la « Belle Époque », c’est dans les vallées suisses du canton de Neuchâtel, dans le Val-de-Travers, dès le XVIIIe siècle, que prend naissance cette liqueur de plantes aux vertus médicinales. Les récits concernant son origine exacte diffèrent, mais deux figures sont souvent citées. D’un côté, une guérisseuse nommée Henriette Henriod aurait produit cet étrange élixir à partir des plantes cultivées dans son jardin, d’abord par infusion, puis par distillation. Elle vendait cette potion comme remède pour diverses affections. De l’autre, certaines sources postérieures attribuent la paternité de l’absinthe à Pierre Ordinaire, un médecin français naturalisé suisse, personnage pittoresque qui parcourait la région à cheval pour prodiguer ses soins. Bien que l’histoire moderne de l’absinthe prenne forme à cette période, son usage et ses propriétés étaient déjà reconnus depuis l’Antiquité. L’Artemisia absinthium, plante maîtresse de la liqueur, était célébrée pour ses vertus médicinales bien avant que notre société contemporaine ne façonne la réputation de ce spiritueux.

Déjà, le Papyrus Ebers, l’un des plus anciens traités médicaux, célébrait ses vertus curatives. Des figures historiques telles qu’Hippocrate et Pythagore recommandaient l’alcool d’absinthe pour ses effets stimulants et ses vertus sur la santé, prônant parfois son ajout au vin. Les Grecs consommaient alors cet « absinthites oinos » afin d’en tirer tous les effets bénéfiques. Ce qui n’était qu’une simple plante médicinale, utilisée depuis des millénaires, s’est progressivement transformé en un breuvage sophistiqué, grâce à l’ajout d’ingrédients comme l’anis vert et le fenouil.

Des vallées suisses aux salons parisiens

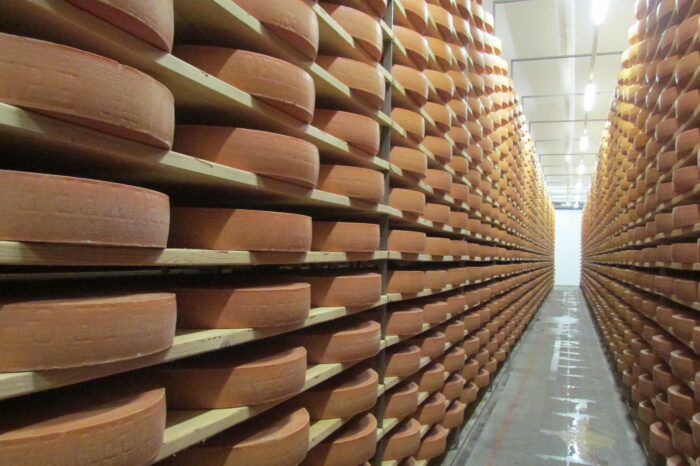

Quoique l’origine de l’absinthe soit sujette à interprétation, sa production commerciale est, elle, bien documentée. Le véritable essor de cette boisson commence avec Henri-Louis Pernod, distillateur français d’origine suisse, et son beau-père Daniel-Henri Dubied. En 1797, Dubied acquiert les droits d’une recette d’absinthe et s’associe à Pernod pour fonder la première fabrique de liqueur d’absinthe, la maison Dubied Père & Fils, à Couvet, dans le Val-de-Travers. Quelques années plus tard, en 1805, Henri-Louis Pernod s’émancipe de son associé et fonde sa propre distillerie, Pernod Fils, à Pontarlier, qui deviendra la première grande marque de spiritueux français. Après des débuts modestes, confinée aux cercles régionaux, l’absinthe connut une ascension fulgurante, popularisée notamment par le truchement des soldats revenant des campagnes coloniales en Algérie. Ces derniers, habitués à en diluer quelques gouttes dans leurs rations d’eau pour prévenir malaria et dysenterie, en firent l’éloge à leur retour en France.

Onéreuse à ses débuts, l’absinthe, surnommée poétiquement la « fée verte des boulevards », demeura d’abord l’apanage de la bourgeoisie, avant que l’arrivée de nouveaux acteurs en démocratise l’accès à toutes les strates de la société. Attisant toutes les convoitises, ce succès grandissant vit éclore nombre de distilleries d’absinthe, parfois clandestines, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Des absinthes de piètre qualité, parfois surnommées « sulfates de zinc » en raison de leur coloration artificielle, se multiplièrent et inondèrent le marché. À la fin du XIXe siècle, un verre d’absinthe, désormais accessible à la plupart, coûtait moins cher qu’un verre de vin, et cette liqueur, dès lors incontournable, devint la boisson la plus prisée des cafés parisiens, épicentres de la vie mondaine.